Пока уличная активность в России задавлена, пышным цветом цветёт «дзен-коммунизм». Что это такое, почему оно набрало большую популярность, и можно ли ему что-нибудь противопоставить? Об этом читайте в новой статье Александра Ру.

Просвещенное неучастие. Основы «дзен» для настоящих коммунистов

Возможны ли коммунисты в обществе постмодерна? В мире, где политические идеи в виде готовых образов, мифов и стилей жизни предлагаются покупателям на глобальном культурном рынке. Где они лежат равноправно, несерьёзно и безопасно, будучи взятыми в оборот сволочами из правительства или шоу-бизнеса — в положительном или негативном ключе. Какая удача: теперь, чтобы быть коммунистом, можно не участвовать в политике и даже не состоять в партии. Достаточно купить томик Ленина, поставить его на полку рядом с прочим антуражем и посмотреть пару роликов на эту тему в Сети.

Быть коммунистом теперь модно и просвещенно (или просветленно). В состоянии постмодерна возможно всё — даже не выходить на баррикады, чтобы числиться в революционных рядах.

Почему? Мы попытаемся ответить на этот вопрос в несколько затянутом тексте про дзен-коммунистов — потребителей политического контента, которые вместо непосредственного участия в борьбе за светлое будущее сражаются за светлое прошлое и за неприкосновенность коммунистических постулатов от коварной действительности и других коммунистов (естественно, неправильных).

Глава I. Марксизм платформ

«…решено было начать гидротехнические работы. Создана была особая комиссия по набору техников. Но она ни одного техника не приняла, так как оказалось: чтобы построить деревенский колодезь, техник должен знать всего Карла Маркса».

Андрей Платонов. «Город Градов»

Когда наступает просветление

Представь, что ты умный. А еще — талантливый и шибко перспективный. Но жизнь как-то не клеится. Ты чувствуешь, что тебя используют. Жестоко и корыстно. Зарплата — копейки. Начальник — идиот. Девушки — меркантильны. Чем дальше, тем хуже. И вот после очередной смены, придя домой, ты врубаешь YouTube (или его более патриотичный аналог). Натыкаешься на какого-то левого блогера. И тут наступает «просветление».

Ты понимаешь причину всех своих неудач и даже больше — причину мирового зла. Эта причина — капитализм.

Зло не вечно. Стоит только подождать, и в силу внутренних противоречий объективно придёт спаситель — революция. Жизнь уже не кажется такой мрачной. Ты — «просветлённый». Ты принят в бескрайний круг дзен-коммунистов. Тебе открылись главные корни человеческих проблем. Остаётся одна мелочь — непонятно, что теперь делать.

Хотя как — понятно. Читать «Что делать?». А ещё найти тех, с кем читать «Что делать?» — ленинскую, а на худой конец чернышевскую. Создать общину… Отставить — марксистский кружок. И продолжать смотреть любимых блогеров.

Эра виртуального марксизма

Дзен-коммунисты развиваются и почкуются в условиях сетевых сообществ, цифровых платформ и тотальной коммерциализации знания. В области виртуального радикально скрещиваются политизация жизни (нравственных принципов, культуры, отношения к прошлому) с деполитизацией общества. Вопрос «общего блага» — а классовая борьба лишь один из возможных ответов на него — незаметно уходит на второй план.

Сообщества сетевых блогеров равнодушны к политическим программам, планам и требованиям. Гораздо больше они заняты отстаиванием собственных границ и нападением на «неправильных» коммунистов, фемок, нациков и прочих. Политика идентичности побеждает «диктатуру пролетариата» вместе с любыми другими моделями демократического или деспотического переустройства.

Неофиты из числа просветленных хотят знать всё. Стать правопреемниками марксизма на рынке брендов — при этом оставаясь в роли потребителя. Лучше всего для этого подходит догматическая версия марксизма из советских учебников. Её легко подать как волшебное учение, объясняющее всё на свете. Её удобно использовать схоластически — для оправдания курьезов современной политики. Простая, удобная и популярная штука.

Сетевая кружковщина

Дзен-коммунизм отчасти напоминает субкультуру. Даже если дзен-комми выберется в кружок, ничего принципиально не изменится: он станет лишь дополнительной оффлайн-опцией сети. Поэтому сравнения с марксистскими кружками начала XX века совершенно напрасны. Те были одновременно точкой встречи рабочего класса и интеллигенции и кузницей профессиональных революционеров.

Современные марксистские кружки — это скорее инструмент альтернативной социализации. Хороший вариант для тех, кто не смог вписаться в общество, кто фрустрирован и потерян в сложном и враждебном мире. Они дают шанс хоть как-то реализоваться без больших рисков. В этом нет ничего плохого — но и обольщаться не стоит.

Гораздо перспективнее выглядела бы трансформация таких кружков в политические левые клубы (да, в России по понятным причинам организация таковых сейчас затруднена, но в будущем вполне возможна). Их целью было бы обсуждение актуальных местных и общероссийских проблем, выработка программ и механизмов решения. Изучение классиков и современной социальной теории играло бы вспомогательную роль.

Такие площадки должны быть максимально открытыми — пространством сотрудничества и солидарности при решении и обсуждении конкретных проблем: от загрязнения местной речки и конфликтов на производстве до жизни при запретительных законах. Они могли бы привлекать правозащитников, демократически настроенных депутатов, активистов и волонтёров, помогать писать петиции, создавать фонды под конкретные цели. Тогда, возможно, теория обрела бы практический смысл. Знание должно служить человеку, а не превращать его в заложника.

Но вернёмся к нашим просветленным и зададимся главным вопросом: как монетизируется дзен-коммунизм. Бенефициаров множество. Левые (типа того) блогеры, казенные философы а-ля профессор Михаил Попов, наконец — империалистическое государство, которому просветленные болтающие головы пытаются продать «самое передовое учение», рассуждая, например, о «западном фашизме на экспорт».

Симулякры и симуляции

«Левый» и «правый» контент создаются по тем же правилам, что и любой другой. Сотни медиамейкеров гонятся за просмотрами. Чтобы выиграть, нужно провоцировать. Одни выкладывают минутные видео о том, как правильно ходить в туалет или общаться с супругом, другие — идиотские высказывания звёзд и политиков, третьи просто придумывают фейки. Зритель реагирует, пишет комментарий, за ним — ещё один, и вот уже все обсуждают, какое же это говно. Всё ради того, чтобы медиаделец заработал копейку и продал ваше время рекламодателю.

Идентичность дзен-комми формируется под воздействием этого монотонного медиапроцесса, полного мгновенных эмоций и озарений. Она производится по правилам общества потребления, внутри буржуазного «спектакля». Знаки освобождения и солидарности здесь отчуждены от своих актов и акторов, лишены политического измерения. Потребление «левого» контента подменяет участие. Возникает иллюзия вовлеченности и сопротивления — при сохранении отчуждения от общества и самого себя.

Политические медиа нашего времени — будь то Z-ресурсы или оппозиционные блоги — по большей части симулируют борьбу за общество. Их задача не в создании движения, а в производстве коллективных эмоций для последующей монетизации. В такой модели, чтобы считаться «политиком», вовсе не обязательно заниматься политикой — достаточно высказываться о ней. Яркий пример — Максим Кац (признан РФ иноагентом), давно ставший обычным блогером, но по странной инерции сохраняющий статус политика.

Медийные маски

Лидеры общественного мнения строят свои образы по логике политтехнологического управления вниманием. Их фигуры нередко комичны — из-за косплея революционеров и чекистов, навязчивой игры с советской атрибутикой, превращенной в бренд. Тем не менее они создают у потребителя иллюзию политического действия.

В медийном коммунистическом пространстве всегда найдется персонаж «на свой вкус». Это застывшие маски с фиксированным набором черт, жестов и реплик. Лысина и выпученные глаза Гоблина, конфедератка Мятежника Джека, красная рубаха Константина Сёмина. Всё работает на узнавание. Но ожидать развития персонажа не стоит: выход за пределы роли чреват потерей аудитории. Поэтому из ролика в ролик повторяются одни и те же мемы, интонации и тезисы.

Возможно (хотя и маловероятно), что историк и блогер Евгений Спицын умеет говорить без крика, хамства и слов вроде «подонок» и «мразь». Но в медийной логике защищать советское прошлое без этого скучно и плохо продается. А скандальность — продается отлично.

Одной из самых популярных фигур в красно-коричневой медийной среде остаётся Гоблин, заявлявший, что именно он «создал левое движение». Утверждение абсурдное, но факт в том, что он действительно повлиял на формирование аудитории левого YouTube. Даже после ухода с платформы его просмотры на других ресурсах исчисляются сотнями тысяч — результат грамотно выстроенного образа.

С одной стороны, Гоблин — узнаваемая фигура для россиян за сорок, воспитанных на советском патриотизме. Для «малолетних дебилов» (по выражению самого персонажа) — это образ бати, который «всё знает» и судит с позиции житейского опыта бывшего мента. Для медиасферы этого достаточно, чтобы периодически отыгрывать роль эксперта.

Блогинг, особенно окололевый, часто отрицает сам институт профессиональной экспертизы. Историк оружия или человек вовсе без образования рассуждает об экономике, искусстве и демографии, опираясь на «здравый смысл», подчас игнорируя научные методы. Так блогер на миг сам становится фигурой обывателя-профана, с которым зрителю легко себя ассоциировать.

Читатель, вероятно, решит, что автор мечтает уничтожить весь политический интернет-контент или отключить интернет вовсе. Но нет! Блогинг не победить, как и желание людей говорить о политике. Хочется лишь, чтобы слова имели побудительную силу. Чтобы Сеть в будущем способствовала демократии, просвещению и солидарности, а не только зарабатыванию денег, манипуляциям и слежке. Аминь!

Но вернёмся к Гоблину.

Глава II. Диалектика национального самосознания

Сталин как патриарх русского национализма

Есть еще одна причина популярности Гоблина и подобных краснокоричневых персонажей — инерция советского сознания. На россиян, особенно представителей старших поколений, до сих пор воздействуют идеологемы, унаследованные от Союза. Проявляются они преимущественно в отношении к истории и к государственным институтам, в меньшей степени — к экономике. В обыденном сознании этот идеологический субстрат воспринимается как нечто само собой разумеющееся, как укоренившаяся норма.

Большая часть населения России (да и соседних стран) обрела национальное самосознание именно в сталинскую эпоху, когда школьное образование стало всеобщим. В жизнь крестьянских и народных масс вошли газеты, радио и кино. До этого простой крестьянин — а таковых было подавляющее большинство — вряд ли смог бы внятно объяснить, чем русские отличаются от немцев, кроме языка и веры. Государственные институты воспринимались как нечто внешнее и чуждое. Исключением оставалась разве что вера в добрую волю монарха.

До большевиков национализм и патриотизм были привилегией образованных сословий (сегодня, скорее, всё обстоит ровно наоборот). Именно сталинская эпоха породила и закрепила в массовом сознании целый ряд ключевых национальных мифов — под «мифом» здесь, разумеется, не понимается нечто заведомо ложное, скорее то, что не требует доказательств (от апологетики Великой Победы 1945 года до представления о Пушкине как о «главном русском поэте» — эти конструкции и сегодня воспринимаются обществом как едва ли не единственные «духовные скрепы»).

Вернемся на миг в 1930-е. К моменту формирования этих «скреп» генеральная линия партии уже обозначила курс на «социализм в отдельно взятой стране», внутрипартийная оппозиция была разгромлена, а в культуре наметилась своеобразная «консервативная революция». В искусстве она выразилась в отказе от авангардных экспериментов в живописи, литературе и театре в пользу более классических форм. В быту — в продвижении традиционных семейных ценностей: запрете абортов, введении налога на бездетность, раздельном обучении мальчиков и девочек.

Показательным здесь является школьное преподавание истории 1930–1940-х годов, где заметен явный сдвиг вправо в интерпретации прошлого. Если ранними большевиками возникновение Советского государства мыслилось как радикальный разрыв с дореволюционной историей, то в сталинский период утверждается взгляд на Союз как на продолжение тысячелетней истории России — с её выдающимися тиранами и их полководцами.

«Краткий курс истории СССР» 1937 года, написанный историком Андреем Шестаковым (бывшим учеником марксиста Михаила Покровского), представлял прошлое страны как череду порабощений, восстаний и столкновений с внешними захватчиками — монголами, шведами, немцами и другими. В целом этот нарратив укладывался в рамки «народной истории». Однако уже здесь заметно приукрашивание роли «прогрессивных тиранов» — Ивана Грозного и Петра I, боровшихся с внешними и внутренними врагами. Поражения народных восстаний — разинского, пугачевского и других — объяснялись главным образом «несознательностью масс» (мол, не было у глупых крестьян ещё партии большевиков, способной направить их к победе). Курс Шестакова закономерно завершался апологетикой товарища Сталина и демонизацией Троцкого, Бухарина и прочих оппонентов вождя.

В последующих учебниках государственнический тон лишь усиливался, а внимание к экспансионистской и колониальной политике царской России последовательно сглаживалось. В позднесоветской школьной фразеологии народы Сибири не колонизировали с насаждением чуждой религии и поборами дани — их «покоряли» отважные люди вроде казака Хабарова (который, к слову, отличался крайней жестокостью по отношению к коренному населению Приамурья). Удельная Москва не захватывала соседние территории, опираясь на союз с татарами, а «объединяла русские земли». Отсюда проистекает чрезвычайно популярный и одновременно абсурдный тезис о том, что «Россия никогда ни на кого не нападала». Его нередко можно услышать от людей, поверхностно знакомых с исторической наукой — включая крупных российских чиновников.

От класса к нации

Возрождение шовинистической риторики и реабилитацию героев дореволюционной России — Суворова, Невского и. д. — нередко связывают с потрясениями Великой Отечественной войны. По словам историка Бориса Кипниса, «большевики почувствовали, что земля под ногами горела», и потому обратились к патриотизму. Это объяснение упрощенно и в целом неверно, хотя военные годы действительно усилили националистические настроения.

Фильм Эйзенштейна «Александр Невский», эксплуатирующий образ князя как защитника от экзистенциальной угрозы с Запада, был снят ещё в 1938 году. Тогда же вышла брошюра журналиста Бориса Волина «Великий русский народ», где этот народ объявлялся «старшим братом» среди прочих наций Союза, а его история описывалась как бесконечная борьба с внешними врагами. Образ «тысячелетней России» как осажденной крепости прекрасно соответствовал политическим установкам 1930-х годов. Однако у возрождения русского национализма была и другая, менее очевидная причина.

В 1936 году принимается новая, сталинская Конституция, провозгласившая, что социализм в СССР построен «в основном» и антагонистических классов больше не существует: остались лишь дружественные друг другу крестьянство и пролетариат. Концепция это была крайне сомнительной, учитывая, что вскоре «бесклассовое общество» сотряс Большой террор, а государство — как аппарат насилия в руках господствующего класса — вовсе не собиралось отмирать, вопреки марксистской теории.

Сталин объяснял это противоречие не менее сомнительным тезисом об «усилении классовой борьбы по мере строительства коммунизма», опираясь фактически на одну ленинскую цитату времён Гражданской войны: завоевание власти, дескать, не отменяет классовую борьбу, а лишь обостряет её.

На практике же для разрастающегося партийно-бюрократического аппарата классовая оптика становилась всё менее обоснованной и всё более опасной. Вместо поддержания классового сознания был выбран альтернативный путь: сначала заигрывание с русским национализмом, а затем попытка сконструировать идеологию «советской нации» — советского народа. Этот конструкт сочетал в себе, с одной стороны, симфонию различных национализмов и риторику «дружбы народов», а с другой — мессианскую идею преобразования мира во имя справедливости.

О классовом сознании у советских рабочих

Пробуждение классового сознания в условиях господства партийно-бюрократического аппарата очевидно носило бы антисоветский характер. В диалектическом понимании класс — это не абстрактная социальная группа, а общественное отношение, определяемое способом производства и различием интересов.

В условиях СССР такая разность интересов могла выражаться, например, в противостоянии пролетариата бюрократии, оттеснявшей рабочих от принятия политических и экономических решений. Подобный конфликт — между рабочим движением и партийными чиновниками — развернулся в Польше начала 1980-х годов, где профсоюзы оформились в движение «Солидарность». Впрочем, итог этого столкновения оказался трагичным: проиграли и аппарат, и рабочие, сломленные неолиберальными реформами.

По Марксу, когда класс вступает в борьбу за собственные интересы и встречает сопротивление, он превращается из класса «в себе» в класс «для себя». Так возникает классовое сознание — как реакция на эксплуатацию, стратификационные барьеры и репрессии. Его основой становится солидарность. Такое сознание невозможно привить извне — ни пропагандой, ни потреблением тонн «левого» контента на YouTube или его аналогах. Интеллектуалы могут предложить теорию и программы, но без непосредственного участия масс всё это остаётся пустой формальностью. Иначе говоря, классовое сознание — это продукт участия, а не зрелища.

Удалось ли советским рабочим сохранить классовое сознание? Вопрос сложный. Переформулируем его: существовало ли у пролетариата СССР массовое понимание собственных интересов, не навязанное партийным аппаратом? Скорее нет. Идеология, безусловно, формировала представление об общности трудящихся и даже допускала иронию в адрес оторвавшегося от народа бюрократа — популярного персонажа советских комедий. Однако реальной автономной классовой позиции у масс не возникло.

Это во многом объясняет парадоксы левой политики в 1990-е годы. Когда начались рыночные преобразования, левые (или «как бы левые») в первую очередь бросились защищать разрушающееся государство и советскую идентичность, а не предлагать проекты альтернативного социалистического переустройства в интересах рабочих. Основная масса трудящихся быстро оказалась втянута в рыночные отношения и столь же быстро вытеснена из политики.

При этом сами коммунисты нашли неожиданного союзника в лице фашиствующих националистов. Политики вроде Зюганова и Макашова (на тот момент условно левого толка) действовали заодно с радикально правыми фигурами — Лосенко, «краснокоричневым» Прохановым — в рамках Фронта национального спасения. Организация участвовала в вооружённых столкновениях у Белого дома в октябре 1993 года. В том же году Лимоновым и Дугиным была создана Национал-большевистская партия, парадоксальным образом совместившая «советский патриотизм» с фашистской эстетикой.

Глава III. Прекрасный «социализм» прошлого

Что такое сталинизм сейчас

На фоне тяжелого положения рабочих левые реакционеры 1990-х предлагали простое решение — вернуться в Союз, к социализму, «который мы потеряли». В сущности, эта позиция остается распространенной и сегодня, особенно среди дзен-коммунистов сталинистского толка.

Но что такое сталинизм сейчас, на чём он держится? Вовсе не на оправдании репрессий, как это часто представляется либералам. Это вторично. Сталинизм покоится на концепции «реального социализма» — убеждении, что в СССР действительно был построен социализм как наиболее передовая общественная формация. Следовательно, нам достаточно воспроизвести советскую модель в целом — такой, какой она примерно была 90 лет назад (только с интернетом и смартфонами). Ведь, по убеждению сталинистов, она была почти идеальной. И если бы не враги и предатели, функционировала бы до сих пор. Правда?

За этими чаяниями о возвращении к попранному идеалу — каким, по мнению сталинистов, был Союз до 1953 года, — стоит неспособность помыслить будущее и ригидность сознания. Дзен-коммунисты, ощущая разлитую в мире несправедливость, подобно консерваторам, ищут утешение в образах «великого прошлого». Их идентичность строится на мифах коллективной памяти, полной несуразностей и логических разрывов. Приведем ниже некоторые примеры.

Теории заговора на службе утопии

Когда либералы требуют честных выборов и смены президента, дзен-коммунист самодовольно заявляет, что участвовать в этой протестной чепухе не станет: от смены высокопоставленных лиц всё равно ничего не изменится. Как учил дед Плеханов, личность в истории играет роль весьма ограниченную — всё решает система (хотя игнорировать роль личности целиком, разумеется, глупо).

Однако та же логика у дзен-коммуниста полностью отказывает, когда речь заходит об истории СССР. Вдруг выясняется, что за его распадом стоят вовсе не внутренние противоречия и слабости «реального социализма», а происки отдельных персонажей: Хрущёва, Горбачёва, Ельцина и так далее.

Как иначе объяснить провал крупнейшего социалистического проекта XX века, не признавая его уязвимых сторон? Конечно же, при помощи теорий заговора — этих интеллектуальных костылей, способных оправдать что угодно. Союз развалился потому, что прокрались враги; потому что Горбачёв и Ельцин «продались американцам»; потому что Хрущёв был завистливым сукиным сыном и совершил диверсию, опорочив товарища Сталина на XX съезде.

Теории заговора обнуляют все «объективные законы» развития общества, о которых дзен-коммунисты так любят рассуждать применительно к другим эпохам и формациям. Здесь они удивительным образом повторяют логику любого консерватора-охранителя, который за каждой неудачей и любой критикой существующего строя видит происки врагов и заговорщиков.

Отношение к демсвободам

Тезис о бесполезности «сменяемости лиц» начальства на примере современных буржуазных демократий действительно выглядит убедительно. Сменяемость властей в развитых западных странах призван не столько менять содержание политики, сколько легитимизировать уже существующий порядок. Система «сдержек и противовесов», выстраивавшаяся десятилетиями, обслуживает прежде всего интересы сложившихся политических институтов, корпораций, силовых и военных ведомств — но не большинства.

Однако дзен-коммунисты используют этот тезис самым постыдным образом — не для политической борьбы, а для оправдания неучастия. Просветленные знают: участвовать в выборах не нужно, потому что, во-первых, «результат всё равно нарисуют», во-вторых, участие легитимизирует режим, а в-третьих, даже если президент сменится, лучше не станет (последнее сегодня выглядит особенно сомнительным в свете новейшей истории России).

Признавая относительную справедливость тезиса о том, что одна лишь смена персоналий по существу ничего не решает, согласиться с выводом о полной бесполезности выборов и ненужности «сменяемости власти» невозможно — хотя бы на уровне элементарной логики. Из того, что смена лиц недостаточна, следует лишь то, что одной ее мало: необходимы поддержка низовых движений, политическая воля, давление снизу. Точно так же из утверждения, что одной сковородки недостаточно для приготовления яичницы, не вытекает необходимость выбросить сковородку как бесполезную вещь. Тем более, что без неё будет только хуже.

Разговоры о том, что демократические свободы и сменяемость власти — вещи ненужные и «настоящие коммунисты» не должны за них бороться, в нынешних условиях откровенно вредны. Такие рассуждения транслируют охранительскую, реакционную по своей сути позицию. Левые могли бы отказаться от буржуазных демократических институтов лишь в одном случае — если бы существовала реальная демократическая альтернатива, причём не только на страницах учебников. Сегодня её нет. Нет ни Советов, ни коммун, ни профсоюзов, играющих сколько-нибудь значимую политическую роль. Концентрация же власти в одних руках лишь отдаляет перспективу появления такой альтернативы, усиливая давление на общество, коррумпирование государства и монополизацию экономики.

Здесь уместно напомнить классика. Рассуждая об участии в буржуазных парламентах, Ленин в «Детской болезни левизны в коммунизме» писал: «Пока вы не в силах разогнать буржуазного парламента и каких угодно реакционных учреждений иного типа, вы обязаны работать внутри них именно потому, что там есть ещё рабочие, одураченные попами и деревенскими захолустьями, иначе вы рискуете стать просто болтунами».

В то же время очевидно, что по мере эрозии буржуазного парламентаризма вопрос о демократических альтернативах становится всё более актуальным. Формы этой новой демократии пока скрыты за плотной дымкой реакции, кризисов, войн и репрессий. По крайней мере, хочется на это надеяться.

От общего к частному, и всё…

«Да, тема трагическая и сложная, но…» — говорит дзен-коммунист, устремляясь в архивы, чтобы в очередной раз разбить в пух и прах антисоветчика. Этот гад посмел затронуть репрессии, раскулачивание, депортации и прочие «дела минувших дней», а значит, заслуживает кары.

Просветлённый, как правило, не отрицает сам факт репрессий. Да, они были, были «перегибы» (под «перегибами», напомним, понимаются сотни тысяч лишних расстрелов и миллионы умерших от голода на пути к социализму). Но непросветленные, дескать, рассуждают об этом неправильно и всё перевирают. Вот, например, миф про сломанные челюсти Королёва…

Что, вы хотите обстоятельный разговор о народной трагедии? Нет уж. Лучше послушайте сорокачасовой разбор про челюсти. Или детальный разбор тысячи и одной байки из «Архипелага ГУЛАГ». Но по существу — о природе и причинах «перегибов» — вы ничего не услышите. Потому что для этого требуется системная критика. Нужно признать, что политический курс большевиков, при всех колоссальных социальных достижениях, имел чудовищные издержки и серьезные внутренние противоречия, что он был непоследователен и нередко ошибочен.

Советская система складывалась как результат бесконечных компромиссов и ситуативных ходов, начиная с самого прихода большевиков к власти. Старшее поколение ностальгирует по Союзу в его «застойной» версии, но первые десятилетия существования государства прошли в режиме постоянных турбуленций, метаний и психоза, сопровождавших масштабную модернизацию.

От отмены смертной казни в 1917 году — к «красному террору», от военного коммунизма — к НЭПу, от него — к тотальной плановой экономике; от политики коренизации — к борьбе с «местными национализмами» и депортациям целых народов. Эти виражи диктовались скорее тактическими соображениями, чем стратегическим планом. «Социализм» строился явно не по единой, продуманной схеме. Многие решения можно объяснить критичностью момента, но оправдать их разрушительные последствия значительно сложнее. К этому добавлялись амбиции отдельных деятелей, межведомственная грызня (особенно определившая характер позднесталинских репрессий), интересы бюрократического аппарата и подмена публичной политики грубой пропагандой, объяснявшей каждый новый поворот «мудрым решением партии».

Манера рассуждений дзен-коммуниста о «перегибах» напоминает речь человека с ПТСР, который избегает прямого разговора о травме, уходя в иронию, абстракции и ковыряние во второстепенных деталях. Всё это служит не прояснению целостной картины, а уводит в дебри недомолвок и тотального скепсиса к любой критике Союза — по крайней мере до 1953 года. Истоки разложения системы дзен-коммунисты привычно ищут в хрущевском и брежневском периодах, хотя те были лишь продолжением модели, оформившейся при Сталине. Эти эпохи стали временем ее консервации, сопровождавшейся редкими и в целом неудачными попытками реформ.

Ревизия левого прошлого

Сегодня ревизия взглядов на СССР и в целом историю России в сознании сочувствующих социалистическим идеям становится требованием времени. Она необходима хотя бы для разговора с широкой аудиторией с позиций классового интереса, а не имперского коммунистического мессианства, советского национализма. Последнее не имеет отношения ни к подлинному марксизму, ни к здоровому пониманию социализма. Вера в «свершившуюся на земле утопию», в «небесный Советский Союз» (выражение из песни Михаила Елизарова) — явление консервативное и откровенно реакционное, чем охотно пользуются современные охранители.

Именно носители левых идей способны провести наиболее последовательную и честную ревизию прошлого. Им понятна логика строителей Союза, они владеют инструментами классового анализа и могут осмыслить социальную природу СССР. Но для этого необходима дистанция — отказ от роли «наследников большевиков». Необходимо выстраивать политическую идентичность не через исторические параллели, а из отношения к современности. И, наконец, для этого нужно заняться политикой.

Глава IV. Добродетели неучастия

Политика как провокация

Второй срок Путина стартовал с монетизации льгот, трагедии Беслана и ликвидации выборов глав регионов. Россию захлестнули первые с 90-х годов крупные протесты. 14 декабря 2004 года 39 нацболов ворвались в здание приёмной администрации президента на Ильинке. Короткостриженные парни с красно-чёрно-белыми флагами разбрасывали листовки и требовали встречи с Путиным, крича, что они «уполномочены от имени гражданского общества». Не дождавшись Самого, они вывесили на окнах первого этажа транспарант: «Путин, уйди сам».

Позднее за эту акцию большинству участников дадут от полутора до трёх с половиной лет условно. Лишь восемь человек получат реальные сроки. По нынешним временам — на удивление вегетарианское решение.

После этих событий в эфире соловьевского шоу «К барьеру» на дебатах встретятся лидер НБП (давно запрещенной в РФ) Эдуард Лимонов и депутат Госдумы от «Единой России», полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. Сегодня последний — иноагент и один из наиболее радикальных оппозиционеров, а тогда, будучи народным избранником, он занимал жёстко охранительную позицию и боролся с «революционной заразой».

Именно в этих дебатах — вероятно, впервые в столь законченном виде — прозвучал один из ключевых охранительских тезисов современной России. Депутат упрекал экс-политзека в том, что тот «подставляет молодёжь под жернова репрессий».

«Давно вас пора было посадить. Сидите в своём тёплом кабинете. В эфиры вас приглашают, интервью берут. А пацанов молодых подставляете», — возмущался Гудков.

Ответственность за репрессии переносилась не на режим, а на его противников. По этой искажённой логике оппозиция сама провоцирует власть «закручивать гайки»: сидели бы тихо, действовали в отведенных рамках — и всё было бы хорошо. Впоследствии тезис о провокативности протеста будет регулярно всплывать в самых разных вариациях — у блогеров и в СМИ, в том числе у блогеров «типа коммунистов» (Реми Мейснера, Стаса Ай Как Просто и других).

Особенно активно этот аргумент применялся к массовым протестам 2010-х годов, лицом которых стал покойный Алексей Навальный (признанный в РФ экстремистом). Сегодня тот же подход используется в отношении ФБК — запрещенной в РФ и признанной экстремистской. Примечательно, что нередко его воспроизводят и оппозиционные ресурсы, недружественные навальнистам (структуры Ходорковского и Надеждина, Михаил Светов), упрекая последних в том, что они «подставляют» сторонников, которых власти сажают за донаты или любую связь с фондом.

Чем сильнее сжимается кольцо репрессий, тем громче звучит охранительский тезис о провокационности протеста. «За что их задержали? Они всего лишь устроили массовый незаконный сбор людей, включали и громко играли музыку, исполняли экстремистские песни», — комментирует Стас Ай Как Просто историю с уличной группой «Стоптайм». Певицу группы Наоко (Дарью Логинову) задержали 15 октября за исполнение песен иноагентов и продержали более месяца в спецприемнике. Позднее арестовали гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева.

Иначе говоря, подразумевается: вы что, идиоты — публично выступать против, зная последствия? А раз так, то и сочувствия не заслуживаете.

Практика «обвинения жертвы» всем знакома. Она предполагает презумпцию справедливости мира. Мир, в представлении охранителя, рационален и работает по правилам. Соблюдай их, веди себя как хороший мальчик — и всё будет хорошо. А если нет, значит, сам виноват. Бедные виновны в своей бедности («надо было лучше вертеться), изнасилованные — в унижении («надо быть осторожнее»), оппозиция — в репрессиях («не надо провоцировать»).

Именно вера в то, что в целом мир справедлив в том смысле, что всегда можно под него подстроиться, запускает механизм морального отчуждения и в конечном счёте оправдания зла. Каковы его основные ходы?

Предположим, некоего гражданина N задержали за разговоры о политике, сфабриковали дело, пытали и довели до самоубийства в камере. Ситуация чудовищная — но не спешите ужасаться. Вот типовые элементы охранительной риторики.

Первое — дискредитация жертвы. Выясняется, что гражданин N был не таким уж хорошим человеком: изменял жене, подворовывал на работе, грубо выражался. Добавляются ярлыки — «предатель», «либераст», «коммуняка», «фашист», «иноагент».

Второе — атрибуция вины. Вся ответственность переносится на потерпевшего: «Он же знал, на что шёл. Вёл бы себя иначе — всё было бы нормально».

Третье — нормализация. Напоминают о «несовершенстве мира»: «В других странах за это вообще убивают», закон нигде не работает идеально. Значит, «ничего особенного не произошло». Очевидную несправедливость эвфемизируют, называя её «перегибом» или «чрезмерной мерой».

Четвёртое — конструирование моральной паники. Вспоминают о внешних и внутренних угрозах и призывают «не раскачивать лодку». Любая попытка говорить о злоупотреблениях власти трактуется как общественная угроза — как бы абсурдно это ни выглядело.

Все эти инструменты служат одной цели: отвлечь внимание от системных изъянов, злоупотреблений и дискриминационных практик. Они указывают на проблемы самой политической системы и подталкивают к неудобным выводам — делать которые охранитель не желает. Вместо этого предлагается мир «здравого смысла», где всё разумно, пусть и жестоко, а несогласные сами виноваты в своей судьбе. Требовать иного — ребячество.

За этой логикой стоит конформизм: стремление сохранить себя ценой утраты субъектности и принятия правил сильного. Сюда же относится привычка смотреть на политику отстраненно, с позиции потребителя. «Мудрые недовольные» выбирают вместо столкновения тактику тихого саботажа: «Я всё понимаю, но не думайте, что я согласен. Да, прислуживать приходится, но другие делают это гораздо усерднее».

Так можно представить гипотетического конформиста в нацистской форме. Он считает себя жертвой обстоятельств и оправдывает себя никому незаметными «микропротестами»: недокрутил вентиль в газовой камере, во время расстрела закрыл глаза.

Есть и более страшный тип — фанатик. Он не мыслит себя вне «большого Другого»: государства, корпорации или бога. В доносах, расправах и обличениях он ощущает причастность к силе, удовольствие быть винтиком машины, угадывать ее волю.

Однако конформистская логика дает сбои. В реальности госмашина не мыслит вовсе — она кафкиански абсурдна: она – безликий бюрократический аппарат с множеством ситуативных интересов. В автократиях это усугубляется эрозией права и его заменой привилегиями, зависящими от «близости к телу» главного начальника.

И вот лоялист делает публично неаккуратное замечание — и оказывается под ударом. Для него перестают действовать любые правила. Он объявляется иноагентом, врагом, подвергается остракизму — как Сергей Марков, Татьяна Монтян или Роман Алёхин.

В дебатах 2004 года Лимонов победил Гудкова: более 86 тысяч зрителей против 27 тысяч. Удивительный результат, демонстрирующий уровень свободы, еще сохранявшийся тогда на центральных телеканалах. В 2009 году Лимонов писал в ЖЖ:

«Густота этого мрачного, негативного по сути своей режима не измеряется ценами на нефть или средними зарплатами и пенсиями, но характеризуется государственным насилием: «Норд-Ост», Беслан, убийства политиков и журналистов. Характеризуется страхом населения. Жутковатой стабильностью диктатуры. Одновременно создана кастовая система общества, при которой сын магната или государственного чиновника станет магнатом или чиновником, а дети рабочих навсегда останутся рабочими, «морлоками» из книги Уэллса».

Все изменится после болотных протестов 2011–2012 годов. Лимонов рассорится с союзниками, поддержит присоединение Крыма, а затем и вовсе начнёт призывать к расправе над либеральной оппозицией. Его риторика сгладится — хотя подобные развороты в его карьере были и раньше. Но это уже другая история.

Политика – грязное дело

Деполитизация и разочарование в «большой политике» — тенденция, характерная далеко не только для России. Социологи фиксируют её в странах буржуазных демократий уже несколько десятилетий, начиная с прихода неолиберализма. Причины достаточно прозрачны. За «новыми консерваторами» в лице Рейгана и Тэтчер, атаковавшими профсоюзы и welfare state, пришли лейбористы вроде Тони Блэра и демократы типа Билла Клинтона, однако курс на дерегулирование экономики в пользу крупного бизнеса остался прежним — как и расширение пропасти между богатыми и бедными.

В результате в массовом сознании демократические институты всё чаще воспринимаются как инструмент манипуляции для бедных и как бесконечный «договорнячок» между богатыми и очень богатыми — представителями разных бюрократических и корпоративных групп. Политика окончательно закрепляется в общественном воображении как дело грязное, и это кажется очевидным уже почти каждому.

Еще в 1990-е исследования американского социолога Нины Элиазоф (статья Close to Home: The Work of Avoiding Politics) показали процесс деполитизации локальных протестных движений — будь то экологические или трудовые инициативы. Подобные вспышки сами участники объясняют сугубо эгоистическими мотивами: защитить свой дом от загрязнения, отстоять право на нормальный доход и среду и т. д. Стремление к более широкой солидарности при этом систематически затушевывается. Участники локальных конфликтов не объединяются между собой, с неохотой встраиваются в более крупные движения и не претендуют на постановку системных вопросов. Теория «малых дел», предполагающая переход таких очагов недовольства в нечто качественно иное, на практике ломается.

То же самое мы наблюдаем и в России. Каждый год жители разных городов и поселков выходят с пикетами, коллективными обращениями, пишут тонны жалоб по поводу закрытия роддомов и школ, изъятия земли, аварий ЖКХ и прочих локальных бедствий. Число таких протестов не уменьшается, однако они почти никогда не затрагивают вопросов перераспределения власти или необходимости крупных политических реформ.

Определенный сдвиг в массовом сознании приходится на 2010-е годы, после кризиса 2008–2009 годов. Неолиберальная модель дает трещину, обрушив в США и части Европы рынки недвижимости и финансов. Следующее десятилетие становится временем заметных социальных турбуленций: болотные протесты в России, перевороты в постсоветских странах и на Ближнем Востоке, движение «жёлтых жилетов» во Франции, ковидные бунты в США. Однако ни один из этих социальных взрывов не породил новых, устойчивых демократических инструментов, позволяющих мыслить общество за пределами «консенсусной» демократии и — тем более — за пределами капитализма. Левые силы, приходившие к власти (вроде греческого блока СИРИЗА), в итоге продолжали в целом следовать тому же неолиберальному курсу.

В условиях отсутствия внятных альтернатив общество начинает голосовать за любого внесистемного политика, обещающего «разобраться» со старой бюрократической машиной, показать «настоящую демократию», вернуть «традиционные ценности» и достойные рабочие места (разумеется, за счёт мигрантов). На сцену выходят правые радикалы вроде Трампа, сочетающие популизм, националистическую риторику и авторитарные замашки. Однако, к несчастью — а может быть, и нет, — за пределами фантазий о миллиардах на освоение Марса или захвате Гренландии у них не обнаруживается сколько-нибудь адекватного плана выхода из системного кризиса.

Политика как «восстание рабов в морали»

Россию часто называют страной победившего ресентимента (особого комплекса чувств, соединяющего в себе обиду на более сильного, умного и успешного с манией величия). Страна, постоянно догоняющая более развитый Запад, компенсирует чувство неполноценности мифами о «богоизбранности русского народа», его особой духовности, «загадочной русской душе» и «загнивающей» Европе. Так формируется национальный миф об «особом пути». Он должен объяснить каждой бабушке, почему она должна жить в доме без ремонта на мизерную пенсию, в то время как ее сверстница из ЕС может не работать, чтобы выживать. Каждому зумеру этот миф должен растолковать, почему в России не в состоянии наладить производства компьютеров и смартфонов, а чипы для сложной техники (в том числе военной) страна закупает у соседнего Китая. И ответ обычно сводится к припеву из одной популярной песни: «Потому что я русский (то есть русские)».

Впрочем, схожие «национальные мифы» существовали и у других народов, в том числе в Европе. Например, в Германии в начале XX века. Немцам, обделенным колониями и терпящим поражения в войнах, вдруг стало казаться, что они несут миссию сохранения европейской культуры от надвигающегося варварства, эта мысль, в частности, сквозит у Шпенглера в двухтомнике «Заката Европы». Закончится эта «миссия» руинами старинных городов.

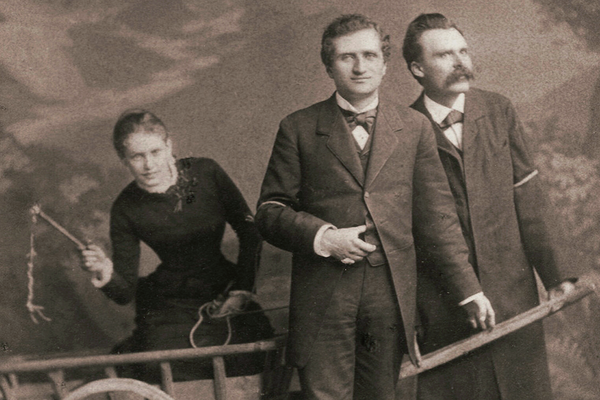

Автор понятия «ресентимент» – Ницше. У левых в массе этот философ пользуется дурной славой. Прежде всего из-за былой популярности у нацистов и нелестными высказываниями о женщинах и социалистах (с первыми персонажи его книг предлагали общаться с помощью плетки, вторых обзывали пауками и скорпионами). Хотя об консервативных идеях усач был не лучшего мнения: называл государство чудовищем, национализм – болезнью, а религию – «священной ложью». Ницше – провокатор и путаник, анархо-индивидуалист и один из важных критиков идеологии (речь, конечно, о христианской морали).

В своей работе «Генеалогия морали» Ницше определяет ресентимент как «восстание рабов в морали». И позднее, – из контекста самой «Генеалогии», – мы понимаем, что речь о мнимом восстании. Раб, признавая свое бессилие, пытается победить своего господина на символическом уровне, превращая само рабство в добродетель, трусость и слабость в доблесть. Так возникает «рабская мораль», уводящая от осознания своих подлинных интересов и питающаяся чувством беспомощности и неполноценности.

Ресентимент господствует в европейской культуре и давно стал инструментом подавления вместе с чувством вины, которое он порождает. Кажется, что и сейчас на власть претендуют только «жертвы», только «обманутые» (некоторые из последних еще и войны развязывают). Правые говорят о «дискриминации» белых мужчин, чтобы легитимизировать свои требования. Левые заявляют о праве угнетаемых меньшинств на уважение, чтобы оправдать свое существование. Но, как писал Борис Кагарлицкий (признан властями РФ экстремистом и террористом - прим. ред.) в книге “Между классом и дискурсом”, вся проблема кроется в том, что «политкорректность подменяет политические вопросы культурными, одновременно не создавая возможности их решения. Действия сводятся к ритуализированному воспроизведению дискурсивных практик, выдаваемых за идейную борьбу». Реальная борьба за власть подменяется символическими местью и компенсациями за страдания.

Стоит ли в противовес этому полюбить своего более успешного врага, осознать «милосердие сильного», как это предлагает либертарианец Михаил Светов? То есть опять смириться, но уже по другой причине? Нет, не думаю. Но важно понять себя, свои желания в отрыве от идеологии, культа силы или культа слабости. У Ницше Заратустра говорит: «Я велю вам потерять меня и найти себя; и только когда вы все отречетесь от меня, я вернусь к вам». Пусть каждый сам решает, что это значит, а мы движемся дальше.

Для нас важно помнить, что осознание своих интересов возможно только через практику. Борьба за существование, труд, который каждый из нас совершает для избавления от нищеты и неопределенности, кидает нас на широкое поле классовых интересов. Остается или безусловно принять правила этого поля, либо попытаться их изменить. А последнее невозможно без солидарности с другими трудящимися, участия в борьбе за глубокие системные преобразования (феминизм и права меньшинств в них также входят).

Дзен-коммунизм пытается увильнуть от участия, подменить ее морализаторством, копанием в обидах и субкультурных войнах в медийном пространстве. Но главной задачей сейчас является возвращение политики из области символического потребления и репрезентации в сферу коллективного действия. История, как бы это ни было жестоко, всегда оказывается не на стороне жертв, а на стороне тех, кто умеет требовать, желать и действовать. И только им в конце концов суждено определить, были жертвы напрасны или нет.

Да, разговор о коллективных действиях, организационных структурах, политических клубах, фондах и т.д. сейчас может показаться странным. Прошаренный читатель воскликнет: «Автор! Глянь за окно! Посмотри, какой год. Ныне в одной замечательной стране за репосты штрафуют и за песни сажают. Какие, нафиг, коллективные действия?». Всё так! Но нужно понять, что… Первое, так будет не навсегда. Второе, на случай грядущего политического кризиса левые должны быть подготовлены: уже должны быть адекватные программы, должны быть организационные структуры, готовые в том числе к акциям прямого действия, должны быть свои (и сочувствующие) юристы, профсоюзники, журналисты, блогеры, не боящиеся призывать население объединяться и действовать. Да, отдельно подчеркну, левые должны научиться привлекать лидеров общественного мнения из творческой и в целом интеллектуальной сферы, думать над своим медиаобразом и в целом выстраивать работу с массами в соответствии с современными реалиями. Третье, как показывает опыт таких политиков, как Борис Надеждин и иноагент Екатерина Дунова, экс-депутат Николай Бондаренко, даже сейчас в стране еще есть возможность заниматься политикой, используя поломанные демократические институты для консолидации (собирать петиции, подписи, помогать политзаключенным и т.д.).

Так кто такие дзен-коммунисты? Тезисно

Жан Бодрийяр как-то написал, что для того, чтобы в современном мире революция свершилась, ее должны показать по телевизору. Тезис провозглашает победу виртуального мира над жизнью. Остается только понять, кем будет спонсирована трансляция, кто ее организует?

Отвечая самым кратким образом, кого автор имел в виду под понятием «дзен-коммунисты» (ведь были уже воук-сталинисты и скуфо-марксисты, которые вполне могут рассматриваться в качестве подгрупп рассматриваемого класса), скажем так: это те, кто ждут, когда коммунистическую революцию покажут по телевизору (или какой-то интернет-платформе). Это те, кто «политизируется» посредством поверхностного и догматического потребления информации, а не в результате участия в реальном сопротивлении или труде (в том числе научном или творческом). Такая политизация всегда будет иметь условный характер и не носить в себе реального политического содержания, ограничиваясь рамками споров о леваческой идентичности (вечным и бредовым спором о том, кто здесь самый настоящий коммунист).

В условиях авторитаризма, репрессий и атомизации общества дзен-коммунизм становится эскапистским продуктом. Его представители слабо интересуются актуальной политикой, выбирая конформистскую позицию стороннего наблюдателя, и часто скатываются в сектантство. Их в большей степени занимает прошлое — советское прошлое, к которому они относятся некритично.

Современные дзен-коммунисты, как «диванные» правые и либералы, воспитываются в рамках общества спектакля. Они привыкли быть потребителями медийных образов, переупакованных догм вековой давности, а не участниками. Они продукт капитализма «с человеческим лицом», который дал рабочему 8-часовой день и повысил зарплату, чтобы отобрать у него творческий досуг, превратить в потребителя ТВ-мусора и навязывать ненужные товары. Дзен-коммунизм — один из этих товаров.